Conseils de guide

Avez-vous toujours rêvé d'explorer les plus hauts sommets des Alpes et leur panoramas à couper le souffle ? Si oui, alors vous devez vous préparer par une acclimatation à l'altitude. Lorsque vous vous aventurez dans les hautes altitudes, il est essentiel de comprendre comment votre corps réagira à des conditions environnementales extrêmes. Dans cet article, nous vous donnons les meilleurs conseils pour vous adapter au mieux aux grands sommets.

L'acclimatation à l'altitude est un processus complexe, mais une bonne préparation peut faire toute la différence. Qu'il s'agisse de faire de l'alpinisme, du trekking en haute montagne ou de simplement visiter des régions en altitude, il est primordial de connaître les bonnes pratiques afin de réduire les risques de maladies liées à l'altitude, telles que le mal des montagnes (aussi appelé MAM - mal aigu des montagnes).

Nous vous fournirons des informations précieuses sur les méthodes d'acclimatation, les habitudes de vie recommandées, les suppléments adaptés et les signes précurseurs d’un défaut d’acclimatation à l'altitude. Avec ces conseils, vous pourrez profiter pleinement de votre aventure en haute altitude en minimisant les effets négatifs sur votre santé.

Préparez-vous à grimper vers les sommets les plus élevés avec confiance et assurez-vous de vivre une expérience inoubliable en abordant l'acclimatation à l'altitude de manière optimale.

Sommaire :

- Qu'est ce que l'environnement d'altitude?

- Qu'est ce que l'acclimatation à l'altitude

- Les effets de l'altitude sur le corps humain et le manque d’oxygène (hypoxie)

- Les symptômes du mal des montagnes

- L'importance de l'acclimatation avant une ascension en haute altitude

- Comment s’acclimater à l'altitude?

- Quelle est la durée du bénéfice de l’acclimatation en altitude?

- Les erreurs courantes à éviter lors de l'acclimatation à l'altitude

- Nos stages d’alpinisme pour vous acclimater au mieux pour un 4000 dans les Alpes

- Conclusion

Qu’est ce que l’environnement d’altitude?

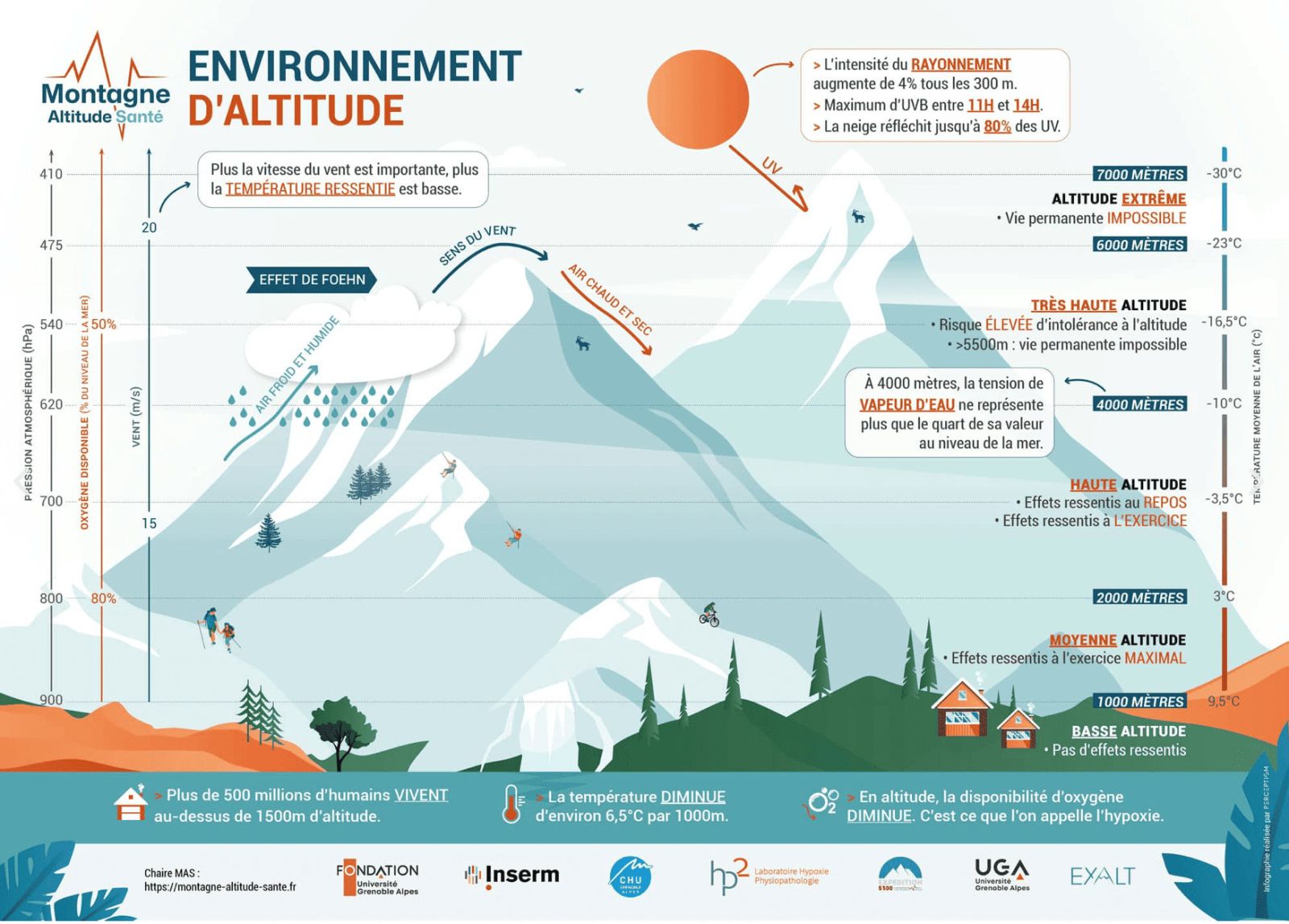

L'environnement d'altitude et ses caractéristiques vues par l'équipe Montagne Altitude Santé ©Agence de vulgarisation scientifique Perceptiom

Avant d’aborder la partie liée à l’acclimatation, il nous faut voir à partir de quand parle-t-on d’un environnement d’altitude et quelles sont ses caractéristiques.

On parle d'un environnement d'altitude généralement à partir de 1 500 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer. Cependant, les effets de l'altitude deviennent vraiment significatifs à partir de 2 500 mètres.

Classification des altitudes

- Altitude modérée : 1 500 - 2 500 m (ex. : moyenne montagne)

- Haute altitude : 2 500 - 3 500 m (ex. : Alpes, Andes)

- Très haute altitude : 3 500 - 5 500 m (ex. : Himalaya, Andes péruviennes)

- Zone extrême : Au-delà de 5 500 m (ex. : sommets de l'Himalaya)

Quelles sont les caractéristiques d’un environnement d’altitude?

1. Baisse de la pression atmosphérique et de l’oxygène disponible

- Plus on monte, moins il y a d’oxygène.

- Cela peut entraîner des difficultés respiratoires et le mal aigu des montagnes.

2. Températures plus basses

- L’air perd en moyenne 6,5°C tous les 1 000 m d’altitude.

- Forts écarts thermiques entre le jour et la nuit.

3. Rayonnement solaire accru

- Moins d’atmosphère pour filtrer les rayons UV, augmentant le risque de coups de soleil et d'ophtalmie des neiges.

- Le rayonnement solaire UV augmente de 10% tous les 300m.

4. Air plus sec et déshydratation rapide

- L'humidité de l'air diminue, favorisant la sécheresse de la peau et des muqueuses.

5. Conditions climatiques extrêmes

- Présence de vents violents et de précipitations sous forme de neige.

- Phénomène de gel-dégel fréquent.

6. Sol pauvre et érosion rapide

-

Végétation limitée selon l’altitude :

- Forêts de montagne en dessous de 2 500 m.

- Prairies alpines entre 2 500 et 3 500 m.

- Rochers et glaciers au-delà de 3 500 m ; environnement très minéral

7. Adaptations de la faune et de la flore

- Plantes avec feuilles épaisses et croissance ralentie.

- Animaux avec fourrure dense, poumons plus développés ou métabolisme adapté (ex. : yacks, bouquetins).

Un environnement d’altitude est donc un milieu contraignant, nécessitant des adaptations physiologiques et écologiques spécifiques.

Qu'est-ce que l'acclimatation à l'altitude?

L'acclimatation à l'altitude est un processus physiologique par lequel le corps humain s'ajuste aux variations de pression atmosphérique et à la diminution de l'oxygène disponible à mesure que l'on s'élève en altitude. Lorsque vous atteignez des altitudes supérieures à 2 500 mètres, la pression atmosphérique diminue significativement, ce qui réduit la quantité d'oxygène que vous pouvez inhaler. Pour répondre à cette nouvelle réalité, le corps commence à adapter ses fonctions vitales afin de maintenir une oxygénation suffisante des tissus. C’est donc en général au-dessus de 2500m, en haute et très haute altitude, que les premiers effets sur le corps humain commencent à se faire sentir.

Au cours de ce processus, plusieurs mécanismes entrent en jeu. Tout d'abord, la fréquence cardiaque augmente pour pomper plus de sang riche en oxygène vers les muscles et les organes. Ensuite, la respiration devient plus rapide et plus profonde pour maximiser l'apport en oxygène.. Finalement, à plus long termes, le corps commence à produire plus de globules rouges, responsables du transport de l'oxygène Ces adaptations peuvent prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon l'individu et l'altitude atteinte.

Il est crucial de comprendre que l'acclimatation n'est pas un processus instantané. Chaque personne réagit différemment à l'altitude, et certaines peuvent éprouver des difficultés même à des altitudes relativement basses. Ainsi, une bonne préparation et une compréhension approfondie des mécanismes d'acclimatation sont essentielles pour minimiser les risques de maladies liées à l'altitude, telles que le mal aigu des montagnes.

Les effets de l'altitude sur le corps humain et le manque d’oxygène (hypoxie)

À mesure que l'on monte en altitude, les effets sur le corps humain deviennent de plus en plus prononcés. L'un des premiers changements que l'on observe est la diminution de la pression en oxygène dans l'air. À des altitudes élevées, comme celles que l'on trouve dans l'Himalaya ou les Andes, l'air que l'on respire contient beaucoup moins d'oxygène, ce qui peut entraîner une hypoxie sévère, c'est-à-dire un fort manque d'oxygène dans le sang. Mais c’est avant tout le cerveau qui est le plus sensible à cela, où l’on peut commencer à rencontrer des difficultés une fois la zone blanche passée (6 à 8h en haute altitude).

Ce phénomène peut provoquer des sensations de fatigue, des maux de tête et une diminution des performances physiques. D’autres effets tels qu’une plus forte irritabilité peuvent également avoir des conséquences importantes sur la vie du groupe ou en voyage par exemple.

Les effets physiologiques de l'altitude ne se limitent pas seulement à la réduction de l'oxygène. Le corps subit également des changements dans son équilibre hydrique. À haute altitude, l'air est souvent plus sec, et les pertes en eau par respiration et sudation peuvent augmenter. De plus, la déshydratation peut entraîner une diminution de la performance physique et mentale, ce qui rend l'acclimatation encore plus difficile. Il est donc essentiel de veiller à une hydratation adéquate pendant les ascensions.

Enfin, l'altitude peut également avoir un impact sur le sommeil. Les personnes qui se trouvent à de grandes hauteurs peuvent rencontrer des difficultés à dormir en raison de la respiration irrégulière. Ces troubles du sommeil peuvent exacerber les symptômes du mal des montagnes et nuire à l'acclimatation. Par conséquent, il est crucial d'être conscient de ces effets et de prendre des mesures pour les atténuer lors de l'exploration de régions en altitude.

Voici une synthèse des différents effets que l’altitude peut avoir sur le corps humain en fonction de l’altitude

à 1500 m - 2000 m : Premiers effets légers

- La pression atmosphérique commence à diminuer, mais reste suffisante pour la plupart des gens.

-

Effets physiologiques légers :

- Diminution très modérée de la saturation en oxygène du sang (normalement >95 %). Fatigue plus rapide à l'effort pour les personnes non habituées.

- Possible légère hyperventilation.

- Acclimatation facile pour la majorité des gens.

à 2000 m - 3000 m : Début des effets perceptibles du manque d’oxygène

-

Hypoxie plus marquée :

- La saturation en oxygène dans le sang peut tomber autour de 90-93 %.

- Essoufflement plus rapide lors d’un effort physique.

- Augmentation du rythme cardiaque et respiratoire pour compenser.

-

Possibilité de premiers symptômes du mal des montagnes (chez certaines personnes) :

- Maux de tête, insomnie légère, nausées possibles.

- Besoin d’une acclimatation si on monte rapidement.

C’est donc en général à partir de 2000/2500m que les premiers signes du manque d’oxygène peuvent se faire sentir.

à 3000 m - 4000 m : Hypoxie modérée à sévère

- L’oxygène disponible est à environ 68-70 % de celui du niveau de la mer.

- La saturation en oxygène du sang peut descendre à 85-90 %.

-

Effets fréquents sur le corps :

- Essoufflement même au repos.

- Baisse de performance physique.

- Insomnie fréquente, sommeil perturbé.

- Mal aigu des montagnes possible (maux de tête, nausées, vertiges).

- Acclimatation nécessaire pour éviter des symptômes gênants.

4000 m et plus : Conditions extrêmes pour le corps humain

- L’oxygène disponible est réduit à 60 % ou moins.

-

Effets importants sur le corps :

- Fatigue extrême et essoufflement permanent.

- Diminution des capacités cognitives (réflexes ralentis, troubles de concentration).

- Mal aigu des montagnes fréquent sans acclimatation.

- Risque d’œdème pulmonaire ou cérébral chez certaines personnes.

- Acclimatation longue et montée progressive recommandée.

Quelles sont les bénéfices d’habiter en altitude?

Nous avons vu que l’altitude peut avoir des effets négatifs sur le corps humain, mais, lorsque l’on habite à une altitude modérée, nous pouvons également en tirer parti.

Une étude scientifique de synthèse suggère que résider à des altitudes modérées est associé à une diminution de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, aux accidents vasculaires cérébraux et à certains types de cancers, suite à de nombreuses mesures et études distinctes menées dans différentes régions de moyenne altitude sur le globe. En Suisse par exemple, risque d’AVC diminue de 12% par tranche de 1000m d’altitude. On note également que le stimulus hypoxique intermittent (par exemple la pratique du ski alpin) peut être un contributeur potentiel aux effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire

Cependant, une augmentation de la mortalité due aux maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et possiblement aux infections des voies respiratoires inférieures a été observée.

Il est donc suggéré que vivre à des altitudes modérées pourrait offrir des avantages protecteurs, tandis que des altitudes plus élevées pourraient avoir des effets néfastes, notamment en ce qui concerne les maladies respiratoires. Ces conclusions soulignent l'importance de considérer l'altitude de résidence dans la prévention et la gestion de certaines maladies.

Il faut également prendre en compte la notion d’exposome en compte qui est un concept englobant la totalité des expositions à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire non génétiques. L’environnement de moyenne altitude peut ainsi influer positivement sur notre santé, où l’on constate notamment une moindre incidence des pathologies.

Les symptômes du mal des montagnes

Le mal des montagnes, également connu sous le nom de mal aigu des montagnes (MAM), est une condition qui peut survenir lorsque le corps n'est pas en mesure de s'adapter rapidement aux changements d'altitude. Les symptômes peuvent varier en intensité et apparaître généralement entre 6 et 12 heures après une ascension à une altitude élevée. Les symptômes les plus courants incluent des maux de tête, des nausées, des vertiges et une fatigue excessive.

Les maux de tête sont souvent le premier signe du mal des montagnes, et ils peuvent être assez intenses. Ils sont causés par une vasodilatation des vaisseaux sanguins dans le cerveau en réponse à une pression artérielle accrue. En plus des maux de tête, les personnes peuvent ressentir des nausées et des vomissements, ce qui peut rendre difficile la consommation de nourriture et d'eau. La perte d'appétit est également fréquente, aggravant ainsi le problème de la déshydratation.

D'autres symptômes peuvent inclure des troubles du sommeil, une respiration rapide et superficielle, ainsi qu'une sensation générale de malaise. Dans les cas plus graves, le mal des montagnes peut progresser vers des conditions plus graves, telles que l'œdème cérébral de haute altitude (HACE) ou l'œdème pulmonaire de haute altitude (HAPE), qui nécessitent une attention médicale immédiate. Il est donc essentiel de reconnaître ces symptômes précocement et de prendre des mesures appropriées, comme descendre à une altitude plus basse et se reposer.

Vous pouvez également retrouver notre article dédié pour en savoir plus sur le mal des montagnes

L'importance de l'acclimatation avant une ascension en haute altitude

L'acclimatation joue un rôle crucial dans la préparation d'une ascension en haute altitude. Elle permet au corps de s'adapter progressivement aux conditions environnementales difficiles, réduisant ainsi le risque de maladies liées à l'altitude. En prenant le temps de s'acclimater, les alpinistes et les randonneurs peuvent améliorer leur bien-être et leur performance globale lors de leur aventure.

Une acclimatation appropriée permet également d'optimiser l'hydratation et la nutrition, deux éléments essentiels pour maintenir l'énergie et la vitalité en altitude. En s'acclimatant lentement, le corps apprend à utiliser l'oxygène de manière plus efficace, ce qui contribue à minimiser la fatigue et à améliorer l'endurance. Les personnes qui négligent ce processus d'acclimatation peuvent rapidement se sentir épuisées et moins performantes, ce qui peut rendre leur expérience en montagne moins agréable.

De plus, une acclimatation adéquate permet de mieux gérer les symptômes du mal des montagnes. En permettant au corps de s'adapter à des altitudes élevées de manière progressive, les grimpeurs peuvent réduire les risques de développer des complications graves. En somme, l'acclimatation est un élément essentiel pour garantir la sécurité et le succès d'une ascension.

Combien de temps pour fabriquer des globules rouges en altitude ?

En altitude (au-dessus de 2000/2500m), la fabrication des globules rouges (érythropoïèse) s'accélère en réponse à la diminution de l'oxygène disponible. Voici les étapes typiques :

- Réaction immédiate (heures à jours) : Dès l'exposition à l'altitude, le corps détecte la baisse d'oxygène et augmente la production d'érythropoïétine (EPO), une hormone qui stimule la moelle osseuse.

- Augmentation des globules rouges (quelques jours à semaines) : Une élévation significative du nombre de globules rouges commence après 4 à 7 jours et se poursuit sur 2 à 3 semaines.

- Adaptation complète (semaines à mois) : Pour une adaptation maximale, il faut généralement 3 à 6 semaines, voire plusieurs mois selon l'altitude et l'individu.

C'est pourquoi les athlètes s'entraînent souvent en altitude pendant au moins 3 semaines pour bénéficier pleinement de l'effet.

Comment s’acclimater à l'altitude?

Il existe plusieurs méthodes pour favoriser une acclimatation efficace à l'altitude. La première et la plus importante est de monter progressivement. Cela signifie que vous devriez éviter de grimper trop rapidement à des altitudes élevées. Une règle générale est de ne pas augmenter votre altitude de plus de 300 à 500 mètres par jour une fois que vous dépassez 2 500 mètres. Cela permet à votre corps de s'adapter lentement aux changements de pression atmosphérique et d'oxygénation.

Une autre méthode efficace est de prendre des jours de repos à des altitudes intermédiaires. Par exemple, si vous planifiez une ascension vers un sommet qui dépasse 4 000 mètres, il peut être bénéfique de passer 2 à 3 jours à une altitude de 3 000 mètres pour permettre à votre corps de s'acclimater. Cela peut sembler contre-intuitif, mais prendre du temps pour s'acclimater peut améliorer considérablement votre performance lors de l'ascension finale. Passer une nuit au repos dans un refuge à 2500/3000m est donc plus efficace pour s’acclimater que de faire une ascension “sèche” à 4000m en aller retour à la journée depuis la vallée. Ces périodes de repos permettent également de surveiller les symptômes du mal des montagnes et de réagir rapidement si nécessaire.

La nutrition et l'hydratation lors de l'acclimatation à l'altitude

La nutrition et l'hydratation jouent un rôle essentiel dans le processus d'acclimatation à l'altitude. À haute altitude, le corps a besoin d'un apport énergétique accru pour faire face aux efforts physiques et aux exigences supplémentaires liées à l'acclimatation. Il est donc crucial de consommer des aliments riches en glucides, qui fournissent une source d'énergie rapide et facilement disponible. Privilégiez les aliments faciles à digérer, tels que les pâtes, le riz et les fruits. D’une façon générale, en altitude, le système digestif est malmené donc il faut réussir à trouver une source d'énergie sans surcharger l'estomac. Attention également à la nourriture qui peut être de mauvaise qualité en altitude (car les approvisionnements et choix sont réduits) et peut provoquer la tourista, notamment dans les pays andins et himalayens.

L'hydratation est tout aussi importante. À mesure que vous montez en altitude, la déshydratation peut s'installer plus rapidement en raison de l'air sec et des pertes en eau accrues. Il est recommandé de boire régulièrement, même si vous n'avez pas soif, pour maintenir un niveau d'hydratation adéquat. L'eau est essentielle, mais vous pouvez également envisager de consommer des boissons électrolytiques pour remplacer les minéraux perdus par la transpiration. Les scientifiques ont montré que le corps a une perte hydrique par respiration jusqu’à 1900ml/jour pour les hommes et 850ml/jour pour les femmes à une altitude >2500m, alors qu’en conditions et altitudes faibles/modérées, ce n’est que de 250 à 300ml/jour. L'apport hydrique total à haute altitude approche alors 3 à 4l / jour pour favoriser une fonction rénale optimale et maintenir un débit urinaire d'environ 1,4 L chez l'adulte.

Enfin, il est important de prêter attention aux signaux de votre corps. Si vous ressentez une fatigue excessive ou des symptômes de mal des montagnes, il peut être utile d'ajuster votre alimentation et votre hydratation en conséquence. Une bonne nutrition et une hydratation adéquate peuvent faire toute la différence dans votre acclimatation et votre capacité à profiter pleinement de votre aventure en haute altitude. Et si vous êtes en groupe, privilégiez des questions régulières pour bien se surveiller mutuellement.

Quelle est la durée du bénéfice de l’acclimatation en altitude?

Après un séjour prolongé en altitude (de 1-2 semaines au moins) les adaptations induites diminuent progressivement une fois retourné à basse altitude, et disparaissent quasi complètement en 1-2 semaines. Si l’on veut s’acclimater à une ascension en haute altitude avec un premier séjour en altitude, il faut donc le réaliser le plus proche possible de son départ pour la haute altitude. Après plusieurs semaines de retours en plaine, si on projette un nouveau voyage en haute altitude il faut à nouveau réaliser un processus d’acclimatation complet.

Pour s'acclimater au mieux pour une ascension dans les Alpes à plus de 4000m nous conseillons de faire son acclimatation avec une nuit ou 2 en refuge au-dessus de 2500m les jours qui précèdent le début de l'ascension, et au plus tard jusqu'à 2 à 3 semaines avant.

Les erreurs courantes à éviter lors de l'acclimatation à l'altitude

Lors de l'acclimatation à l'altitude, certaines erreurs fréquentes peuvent compromettre votre santé et votre sécurité. L'une des erreurs les plus courantes est de négliger le temps d'acclimatation. Beaucoup de randonneurs et d'alpinistes, impatients d'atteindre leur objectif, choisissent de grimper trop rapidement. Cela peut entraîner des symptômes graves de mal des montagnes, et dans certains cas, des complications potentiellement mortelles. Il est donc essentiel de respecter un rythme lent et d'écouter les signaux de votre corps.

Une autre erreur fréquente est de sous-estimer l'importance de l'hydratation. À haute altitude, les pertes en eau peuvent être significatives, mais de nombreuses personnes oublient de boire suffisamment. La déshydratation peut exacerber les symptômes du mal des montagnes et réduire votre performance physique. Il est crucial de garder une bouteille d'eau à portée de main et de boire régulièrement, même si vous ne ressentez pas une soif intense.

Ne pas prêter attention aux signes de votre corps est une erreur qui peut avoir des conséquences graves. Si vous ressentez des maux de tête persistants, des nausées ou une fatigue accrue, il est essentiel de prendre ces symptômes au sérieux, souvent symptomatiques du mal des montagnes. Ignorer ces signaux peut entraîner une aggravation de votre état. En cas de doute, descendre à une altitude plus basse et se reposer peut être la meilleure solution pour garantir votre sécurité.

Enfin, faites très attention aux médicaments ou traitements (comme le Diamox ou l’aspirine/ibuprofène) sensés aider à une meilleure acclimatation ou permettre l’atténuation de certains effets de l’altitude. Il est important de se rappeler que ces médicaments t doivent être pris avec de grandes précautions et avec avis médical.

Nos stages d’alpinisme pour vous acclimater au mieux pour un 4000 dans les Alpes

Esprit Montagne propose de nombreux stages d’alpinisme dans les Alpes mais si vous voulez faire l’ascension de votre premier 4000 en vous acclimatant au mieux ou explorez de nouveaux sommets, certains de nos stages s’y prêtent plus que d’autres. Vous pouvez tenter par exemple l’ascension du Grand Paradis, avec une nuit en refuge à 2700m et un sommet à 4061m, c’est l’idéal pour se tester. Il est également possible de combiner le Grand Paradis à l’ascension du Mont Rose et de la Punta Gnifetti (4554m) pour une aventure de 4 jours. Enfin l’ascension du Mont Blanc peut également se faire avec une acclimatation en 4 jours, où vous passerez 2 nuits en altitude à plus de 3000m avant de tenter l’ascension finale du sommet.

Conclusion

L'acclimatation à l'altitude est un processus essentiel pour toute personne souhaitant explorer les grands sommets. En comprenant les effets de l'altitude sur le corps humain et en adoptant des méthodes appropriées pour s'acclimater, vous pouvez réduire les risques de maladies liées à l'altitude et profiter pleinement de votre aventure. La clé réside dans une préparation adéquate, une attention particulière à votre nutrition et hydratation, ainsi qu'une écoute attentive des signaux de votre corps.

En suivant ces conseils et en évitant les erreurs courantes, vous serez bien équipé pour faire face aux défis que présente la haute altitude. Que vous soyez un alpiniste chevronné ou un randonneur novice, une bonne acclimatation vous permettra de vivre des moments inoubliables en montagne. Préparez-vous à gravir des sommets majestueux avec confiance et savourez chaque instant de cette incroyable expérience en haute altitude.

Quand la science étudie la population la plus haute du monde au Pérou avec le programme de recherche Expedition 5300

Images de la Rinconada et son environnement, ainsi que des tests réalisés sur place © Axel Pittet

Lancé en 2019, Expedition 5300 est un programme scientifique mené par l’Inserm, l’Université Grenoble Alpes et le CHU Grenoble Alpes sous la direction de Samuel Vergès, Directeur de recherche au laboratoire HP2 et inscrit dans la Chaire Montagne Altitude Santé. Son objectif est d’étudier l’impact de l’altitude extrême sur la santé humaine, notamment à La Rinconada, la ville habitée la plus haute du monde (5300 m), où résident 50 000 personnes dans des conditions normalement considérées comme incompatibles avec une vie permanente.

À cette altitude, l’oxygène est réduit de moitié, imposant une adaptation unique du corps humain, mais révélant aussi ses limites physiologiques. Les chercheurs d’or de la région présentent des taux d’hémoglobine atteignant 20,3 g/dL, avec des hématocrites parfois supérieurs à 80 %, entraînant une hyperviscosité sanguine et une sollicitation cardiaque extrême. Environ 25 % des habitants souffrent du mal chronique des montagnes, un syndrome grave qui affecte la circulation sanguine et les fonctions cognitives. En 2023 et 2024, le programme s’est étendu à l’étude des 600 enfants vivant en altitude, afin d’analyser les impacts de l’hypoxie sur leur croissance, leur développement neurocognitif et leur santé cardiovasculaire. Chaque famille a reçu un bilan médical personnalisé, illustrant l’engagement social et éthique de la mission.

Les nombreuses données recueillies lors des huit missions scientifiques permettent non seulement de mieux comprendre les mécanismes d’adaptation à l’hypoxie, mais aussi d’apporter des éclairages précieux sur les maladies respiratoires en plaine et d’optimiser l’accompagnement des trekkeurs et alpinistes en moyenne et haute altitude. De nombreuses publications scientifiques issues de ce travail contribuent à enrichir notre compréhension des limites du corps humain face au manque d’oxygène.

Pour suivre cette aventure sur l’hypoxie : www.expedition5300.com

Pour suivre les avancées scientifiques et travaux de recherche : montagne-altitude-sante.fr

.jpg)